令和6年度の研修実施報告

更新日:2025年4月11日

| 令和6年度 研修一覧 | |

|---|---|

| 保健師助産師看護師実習指導者講習会 | 令和6年9月11日(水)~ 9月26日(木) 令和6年10月9日(水)~10月24日(木) 令和6年11月5日(火)~11月15日(金) |

| 看護師長のコミュニケーション入門 スタッフがいきいきと、ずっと働きたくなる 病棟づくりに向けて |

令和6年9月5日(木)~9月6日(金) (両日参加可能な方対象) |

| 患者の想い、価値観、感情を引き出すコミュニケーション 患者の意思決定につなげるリフレクションと アドバイスの方法 |

令和6年9月10日(火) 令和6年9月17日(火)追加開催 |

| 看護における倫理的課題と解決の方法 | 令和6年9月13日(金) |

| 看護場面の再構成に基づく コミュニケーション・スキルの開発 -援助技法としてのプロセスレコードの活用 |

1回目 令和7年2月20日(木) 2回目 令和7年2月21日(金) |

| 重症心身障害児者の看護の課題と解決の方法 | 令和7年2月28日(金) |

保健師助産師看護師実習指導者講習会

講習期間

1クール:令和6年9月11日(水)~ 9月26日(木)(10日間)

2クール:令和6年10月9日(水) ~10月24日(木)(11日間)

3クール:令和6年11月5日(火) ~11月15日(金)(9日間)

受講者

52名(NC:30名、ハ病:1名、NHO:21名)

講師名

学内教員他

目的

看護基礎教育における実習の意義及び実習指導者としての役割を理解し、効果的な実習指導ができるよう、

必要な知識・技術を習得する。

講習科目

基礎分野4単位

教育原理1単位 教育方法1単位 教育心理1単位 教育評価1単位

専門分野6単位

看護論1単位 看護教育課程論1単位 実習指導方法論(評価を含む)2単位

実習指導方法演習2単位

講習会で学べたこと、気付いたこと

- 実習指導講習会では、教育や生命について、世界における医療や看護師について、安全管理、発達や心理など統合的に学び直す機会を頂くことができたと感じた。

また、この講習会に参加しなければ、文献検索や生命科学などのなかなか学ぶ機会が少ないと思われる学問等に触れる機会もあり、大変充実した期間を過ごすことができた。 - 看護の実習指導案作成の講習であったので、看護についての講義が中心ではあったが、指導するにあたり、世界や日本の教育の歴史などを知る機会となり、とても興味深く学ぶことができた。

評価の方法なども一方的に対象を評価するのではなく、自分の行った指導に対する評価でもあるのだということがよくわかり、大変勉強になった。

今後、実習指導者として以前とはだいぶ違う態度・考え方で指導を行うことができると思い、楽しみに感じている。 - 様々な専門領域から豊富な知識・技術を持った受講者が集まり意見交換する中で、看護観や教育観を見つめ直し、深めることができた。また講義や演習を通し、教育とは何か、指導とは何かを追求することができた。

その中で自分自身が抱いていた学生の個別性に合った指導を実践できているのか、学生の強みを引き出せるような指導が実践できているのかの悩みが、この講習を通して軽減し、少し自信をもって学生指導にあたれるのではないかと思っている。 - オンライン受講を経験し、様々な授業を録画ではなく、リアルタイムで受けることができ、疑問点の解決や学びの共有などスムーズに行うことができました。移動の労力や時間の制限が少なくなり、体調管理もしやすかったです。

遠隔の様々な病院の方々と意見を交わすことで、学びを深め、他病院の実習の方法なども参考にすることができました。 - グループワークにより、年齢も経験も異なるメンバーで、様々なことを共有できたことがよかった。自分の年齢も 学生から離れているため、最近の青年期の学生の特徴も知ることができた。

自分の看護観についても改めて考える 機会となり、言語化でき、自分の中で今後大切にしていこうと思えるものが認識できたことがよかった。

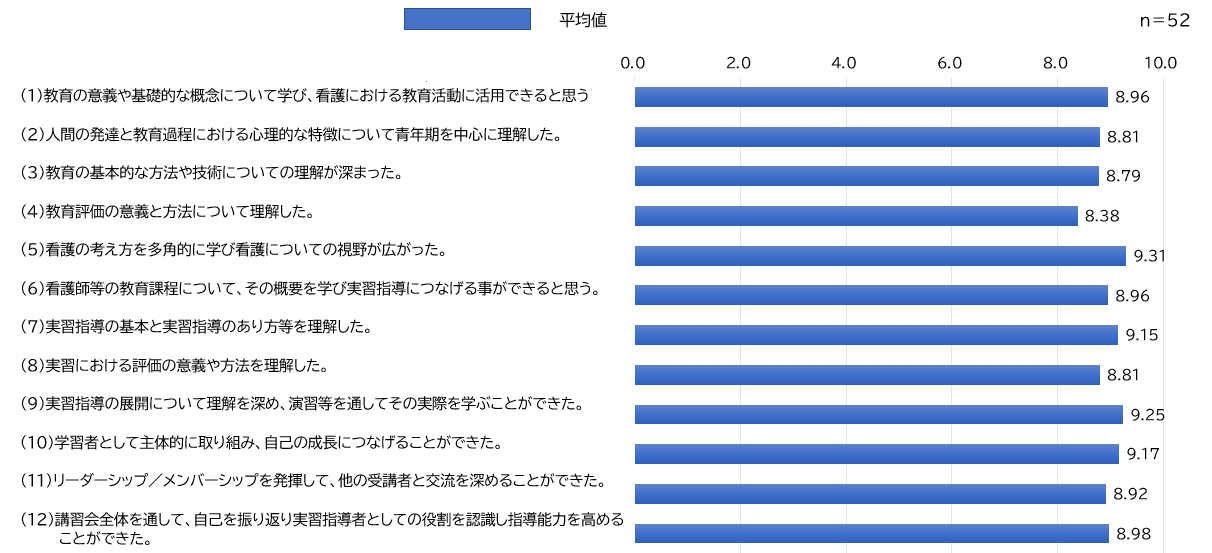

自己評価

※なお、保健師助産師看護師実習指導者講習会の実施については、令和6年度 国立看護大学校 研修部 保健師助産師看護師実習指導者講習会を開催しましたもご参照ください。

看護師長のコミュニケーション入門

スタッフがいきいきと、ずっと働きたくなる病棟づくりに向けて

(看護師長経験5年以内の方対象)

講師

藤澤 雄太(国立看護大学校 成人看護学 講師)

野中 千春(国立看護大学校 老年看護学 准教授)

古川 彩子(国立看護大学校 老年看護学 助教)

研修目的

看護師長がスタッフとのよりよい関係を構築するための、コミュニケーション技法を理解する。

研修方法

対面

研修実施日時

令和6年9月5日(木)13:00~17:00

9月6日(金)10:00~13:00

受講者数 受講施設数

32名 22施設

今回の研修についての意見や感想

- 研修の内容に関しては期待以上で満足です。研修の構成が凄く勉強になりました。2日構成の意味、各ブレイクの後のウォームアップしてからの講義など講義の構成の意味と効果を考えさせていただく機会にもなりました。最終の実践ではスキルをつかうこともそうですが、各施設、病棟の現状や対策も色々と意見交換が出来て非常に有意義でした。

- 忙しい業務から少し離れて同じ5年以内の看護師長の仲間と共に学び、共に笑い、楽しい時間を過ごせてとても有意義な研修となりました。来週からの活力にしながら、今回学習したスタッフへの声かけの仕方を工夫してみようと思います。

- 具体的な演習を交え、また他施設の方とも交流でき大変有意義な講義となりました。また対象は師長だけではなく、副看護師長、中堅スタッフにも同じような研修をやってくださると、全てのスタッフに役に立つ研修だと思います。

- 他施設の師長さん達との意見交換や、同じ悩みをもっているなど、お話できてよかった。具体的な事例で理解しやすかった。実際の面談で活用できるスキルが学べた。

- 今まで感覚的にやっていたことの根拠がわかることも少しあったし、何より、楽しかった。心が軽くなった。

- 貴重な時間を過ごすことができました。毎日悩みながら仕事をしていたので、2日間だけでもリラックスできました。

- 久しぶりの研修で楽しかったです。同じ立場である師長と悩みなど共有できて、リフレッシュにもなりました。

患者の想い、価値観、感情を引き出すコミュニケーション

患者の意思決定につなげるリフレクションとアドバイスの方法

講師

藤澤 雄太(国立看護大学校 成人看護学 講師) 9月10日(火)・9月17日(火)

野中 千春(国立看護大学校 老年看護学 准教授)9月17日(火)

古川 彩子(国立看護大学校 老年看護学 助教) 9月17日(火)

研修目的

患者との会話によって、患者の想い、価値観、感情を引き出し、関係性の構築や意思決定支援を促すコミュニケーション技法を理解する。

研修方法

対面

研修実施日時

令和6年9月10日(火)10:00~16:00

令和6年9月17日(火)10:00~16:00(追加開催)

受講者数 受講施設数

令和6年9月10日(火)11名 11施設

令和6年9月17日(火)21名 6施設

今回の研修についての意見や感想

9月10日(火)- 今回の研修を通して、今までの患者さんとのコミュニケーションは共感しているようで、実は強要している部分もあったことに気付かされました。語尾を変えるだけで患者さんの思いをもっと引き出せることがわかり、明日からさっそく実践していきたいです。今回学んだスキルをすべて使うことは今は難しいですが、経験を積んで少しずつ自分のものにできていけたらと思います。

- 今回の研修を受講し、情報を集めることばかりに気を取られていたことに気が付きました。動機づけ面接を受講できて良かったです。

- 動機付けの方法について、やはり技術は必要だとおもいました。そのためにもたくさん、患者とコミュニケーションをはかり、今日習ったことを意識しながらおこなうことが重要だと思いました。

- 上手く使えると実感するまでには時間がかかると思いますが、病棟でスタッフと共有しながら活用していけるように頑張りたいと思います。

- 演習が講義の間で組み込まれていたので、実践に結び付きやすかった。

- 個人的に意思決定支援に関する課題があったため、今回の研修に参加しました。自分がどんなコミュニケーションの方法や癖があるかを理解すること、相手との感情や価値観のすり合わせをすること等学ぶことができました。すぐに実践するには難しい部分もありましたが、少しずつ今後に活かしていきたいです。藤澤先生、ありがとうございました。

- 今回の研修を受講して、自分の日々の看護を見つめ直したときに患者の思いを引き出すようなコミュニケーションができていないなと感じた。日々の業務に追われ、問題解決思考になっているため患者の思いを聞くよりも問題を解決するにはどの道が1番早いか、どのように聞き出したら答えが得られるかと考えていた。今回の研修で学んだ、患者の思いを引き出す環境を整えるということを意識して働いていきたいと思った。

- 貴重な研修をありがとうございました。日々時間がない中で、指導を行う際に、理解度の確認や技術獲得の確認をしているけれど、自分ベースになってしまっていたので、今日学んだことを活かして、患者さんの価値観や本心を確認しながらコミュニケーションができるようになりたいと思います。

- 研修時間内で実際に演習をやることで、普段自分が行っているコミュニケーションの傾向を知ることが出来ました。今回の学びを今後の臨床の現場に生かしていきたいと思います。

- 患者の気持ちや医療者に対する印象をロールプレイを通して改めて感じることができました。日常の小さな会話から意識していきたいと思います。

看護における倫理的課題と解決の方法

講師

〇来生 奈巳子 (国立看護大学校 小児看護学 教授)

遠藤 数江 (国立看護大学校 小児看護学 准教授)

梅田 亜矢 (国立看護大学校 成人看護学 講師)

清水 陽一 (国立看護大学校 成人看護学 講師)

研修目的

3つの倫理的考え方(原則の倫理・ケアの倫理・ナラティブ倫理)について、その基盤となる哲学・思想と照らし合わせながら学び、人々の価値観が形成される背景を理解し、価値の対立がある場合の倫理的合意形成の方法を学ぶ。

研修方法

同時双方向型

研修実施日時

令和6年9月13日(金)9:30~16:15

受講者数 受講施設数

44名 24施設

今回の研修についての意見や感想

- 3つの倫理の考え方を知ることができた。また。実際の倫理的課題の解決方法として、倫理的課題に気づく前に自身の価値観を知ることが大切であり、他者との価値観の違いを認め、価値観の違う人同士で話し合うことが患者にとって最善の解決策につながることが分かった。 倫理的意思決定モデル、ガイドとなるものが複数あることを知った。全てをすぐに活用することは難しいが、まずはモヤモヤすることを言葉に出し、投げかけること、それを他者と共有することが大切であると感じた。

- 現在、身体抑制の最小化をめざして病院で取り組んでいるところでしたので、他施設の状況や参加者の意見がとても参考になりました。倫理カンフアは、なかなか開催できないと悩んでいましたが、少人数で短時間でもお互いの価値観を話し合うような機会をもち、そこから職場の風土を作っていくことはできそうなので実践していきたいと思いました。

- 身体拘束について、普段からモヤモヤすることがありました。他部署や他施設の方も同じように悩んでいることや、解決に向けたそれぞれの取り組みを知ることができてよかったです。倫理というとハードルが高く感じていましたが、答えが出なくても意見を出し合えたことが良いと考える、という意見にとても共感しました。指針となるような分析を駆使した問題解決が病棟に根付くのには時間がかかるかもしれませんが、患者さんの思いを尊重した日々の関わりを大切にして倫理的な視点を育てて行きたいと思います。

- スライドの構成、説明がとても理解しやすかったです。動画も、講義の前に先に視聴できたことで講義の理解が深まりました。倫理的合意形成を目指すステップは意識して訓練していかないと、患者さんへ還元できず看護としてのケアの根幹が崩れてしまう恐れがあるので、今日の学びを忘れず生かしていく所存です。様々な施設の方の意見を聞くことができてとても勉強になりました。特に、訪問看護師が抱える倫理的課題やその解決方法を知れたことがとても良かったです。ナラティブ倫理や原則倫理、ケアの倫理を活用した倫理的な問題解決方法について事例を用いて皆で考える機会があれば実践で活かしやすく、倫理的考え方についてより深められるかなと思いました。

- 様々な施設の方の意見を聞くことができてとても勉強になりました。特に、訪問看護師が抱える倫理的課題やその解決方法を知れたことがとても良かったです。ナラティブ倫理や原則倫理、ケアの倫理を活用した倫理的な問題解決方法について事例を用いて皆で考える機会があれば実践で活かしやすく、倫理的考え方についてより深められるかなと思いました。

- グループワークを通して他の病院の方々と意見交換ができ、とても参考になりました。重身の患者さんと普段接している方やユニット、外来の方などいろいろな働き方をされている方、それぞれみなさんが倫理に関して意見をもっており、各部署でカンファレンスや課題解決に取り組まれていることがわかりました。

- 自分の病棟スタッフ以外と倫理について話し合う機会は今までほとんどなかったので、いろんな意見や取り組みが聞けてとても良かった。また、自分が倫理についてどれくらい知識を持っているか、どう考えているのかを知ることができた。

看護場面の再構成に基づくコミュニケーション・スキルの開発

-援助技法としてのプロセスレコードの活用

講師

森 真喜子 (国立看護大学校 精神看護学 教授)

松浦 佳代 (国立看護大学校 精神看護学 講師)

新田 真由美 (国立看護大学校 精神看護学 助教)

福原 早知 (国立国際医療研究センター国府台病院)

坂本 七海 (国立精神・神経医療研究センター病院)

研修目的

看護場面における対象理解を深め、有効な看護実践につなげるためのプロセスレコードの活用方法とその背景にある対人関係論の学習を通じて、看護場面で活用し得るコミュニケーション・スキルを開発する。

研修方法

同時双方向型

研修実施日時

1回目 令和7年2月20日(木)9:30~15:00

2回目 令和7年2月21日(金)9:30~15:00

※1回目、2回目の研修は同じ内容

受講者数 受講施設数

1回目 12名 9施設

2回目 10名 10施設

今回の研修についての意見や感想

1回目 2月20日(木)- 今回のプロセスレコードに関する研修とグループワークを通して、自分が取り上げた場面での率直な思いであったり対応について振り返ることができました。また、他の受講者の方の事例なども参考になりました。

- 講義及びグループワークにて学びを深めることができました。グループワークではメンバーより質問を受けて振り返ることで、自身では気づけなかったことを表出することができ、気持ちが軽くなりました。よい学習機会をいただきありがとうございました。

- 心理的安全性抜群の状態のグループワークは、楽しいと感じることができました。心理的安全性が保たれているからこそ、みえてくる要因があることが、ファシリテーターの先生のご助言から、理解することができました。国立看護大学校の研修ときいて、ベテランばかりの参加かと思っていたのですが、1年目のスタッフの参加もあって、とても楽しかった。

- プロセスレコード・再構成、アサーティブなコミュニケーション、グループ理論など幅広く学ぶことができた。実践にすぐに活かすのは難しいが少しずつ日々取り入れていきたいと思った。

- 今回、グループワークがあるということでとても緊張していたし、お話できるかな?自分の書いたものは分かるだろうかととても不安だったのですが、先生をはじめ一緒にグループワークされた方々もとても優しくてとても有意義な時間を過ごせたし、自分が経験していない様々なお話を聞けてとても楽しかったです。

- 再構成を行うことが、単なる自分の看護行為やコミュニケーションの反省でなく、客観的に出来ていたことや他のアプローチを考える手段として活用出来るということを研修・グループワークを通して学べました。他の方々とのグループワークは、看護を行う上でとても良い刺激を貰うことが出来たと思います。

- 研修ありがとうございました。再構成を行うことで普段の看護場面での振り返りができ、グループワークを通して自分では思い付かなかった気付きがたくさんありました。現場で振り返りを行う際にまた活用します。

- プロセスレコードの活用のみならず、コミュニケーションスキル、グループ理論などの再学習につながり、看護ケアだけでなく、日々のスタッフとのコミュニケーション、カンファレンスなどに活かすことができる内容でした。

- グループ理論について、実習グループ編成や実習中のグループ活動等に役立てたいと思いました。自身のプロセスレコードを振り返ることができてよかったです。

- 参加者の事例を通し、多角的な視点から振り返りが出来て、自身の学びや気づきとなった。

- プロセスレコードを通して自分の関わりを振り返り、グループワークで話し合うことで新しい発見や学び合いができてよかった。

- グループ理論の講義からグループワークがとても良かった。

重症心身障害児者の看護の課題と解決の方法

講師

来生 奈巳子 (国立看護大学校 小児看護学 教授)

遠藤 数江 (国立看護大学校 小児看護学 准教授)

野村 智実 (国立看護大学校 小児看護学 講師)

曽根 直樹 (日本社会事業大学 専門職大学院 教授)

研修目的

重症心身障害児者とその家族をとりまく現状と看護の課題を理解し、解決の方法を検討する。

研修方法

同時双方向型

研修実施日時

令和7年2月28日(金)9:40~16:20

受講者数 受講施設数

50名 26施設

今回の研修についての意見や感想

- 講師の先生方の講義も分かりやすく、重症心身障害児者の看護の課題をグループメンバーと共有できて、同じような課題を抱えていることが共有できて良かった。身体拘束をなくす取り組みについても、組織で取り組むことが大切であることを改めて感じた。患者の考問題行動についても考え方を変えて、ケア方法を工夫していくことが分かり、明日から実践で生かしていきたいと思います。

- 自分と同じく、虐待や身体拘束、日々の業務の中の悩みが共有できて安心した。その中でも、今回の研修を自分自身から誰かに発信することの大切も実感した。虐待事例が増えてきているため、自分がおかしいなと思うこと、誰かが疑問に思っていることは、そのままにしないで改善策を検討していきたいと思う。学びの多い研修でした。

- 業務の中で感じていたことを共有し、他の人の意見、自分と同じ思いを抱えてる人がいることが分かり心強く感じた。虐待や身体拘束に関して考え直すいい機会になった。虐待だと思っていないでやっていたことがあったと感じ患者さんとの関わり方を見直そうと思った。自分とは違う意見、視点の人の意見、実際に良かった方法を聞き学びになった。今後の看護に活かしていきたい。

- 日々悩みながら、もっと患者さんのためになるようにと思いながらも、業務に追われたりといろいろな葛藤をもって看護をしていた。他の病院のスタッフの意見を聞いて、同じ悩みを抱えていたり、参考になる意見も聞けてとても良かった。また、先生の講義を聞いて、身体抑制は虐待であるという言葉にハッとして、抑制に対する考え方が変わった。抑制を無くすことは難しいかもしれないが、スタッフの意識を少しずつ変えて、患者さんがより良い日々を過ごせるよう関わりたいと思った。

- さまざまな病院の取り組みを聞くことができてよかったです。看護管理者としての考えもありましたが、スタッフ目線の思いも聞くことができ、今後の取り組みの参考にさせていただきたいと思います。

- 研修に参加させていただきありがとうございました。他病院の方々の様々な意見やお話が聞け、とても意義ある研修でした。明日からのスタッフ指導に取り入れていきたいと思います。

- 自施設で抱えている問題は他施設でも同様に抱えていることが理解できました。様々な方の意見を聞いて明日から実践していこうと思います。今後も、重心看護にやりがいを感じ、誇りと自覚を持って働くことのできるスタッフを育成し、活気ある病棟を作っていきたいと思います。

- 他病院と自病院の違いや、問題に対する解決策などいろんな意見を得ることができました。とても有意義な研修で、明日からの仕事に反映させていきたいと思います。