令和元年度の研修実施報告

更新日:2020年3月25日

| 2019年度 研修一覧 | |

|---|---|

| 保健師助産師看護師実習指導者講習会 | 2019年11月13日(水)~12月20日(金) 2020年1月8日(水)~1月24日(金) |

| 看護研究 | 2019年8月6日(火)~8月8日(木) |

| 集団災害(マスギャザリング)対応研修 -バイオテロリズム編- |

2019年8月26日(月) |

| 外国人受診者を対象とする看護マネジメント(看護管理者対象研修) | 2019年8月27日(火)~8月28日(水) |

| 援助技法としてのプロセスレコード -看護場面の再構成によるコミュニケーション・スキルの開発 |

2019年8月28日(水)~8月29日(木) |

| フィジカルアセスメント研修 | 2019年9月3日(火)~9月4日(水) |

| 看護における倫理的課題と解決の方法 | 2019年9月19日(木)~9月20日(金) |

| 院内教育 | 2019年10月10日(木)~10月11日(金) |

| がん化学療法看護認定看護師フォローアップ研修 | 2019年12月19日(木)~12月20日(金) |

| 精神状態の理解とアセスメント MSE(Mental status examination)を活用しよう! |

2020年2月20日(木)~2月21日(金) |

| 重症心身障害児者と家族の看護 | 2020年2月25日(火) |

保健師助産師看護師実習指導者講習会

講習期間

前期:2019年11月13日(水曜日)~12月20日(金曜日) 28日間

後期:2020年1月8日(水曜日)~1月24日(金曜日) 12日間

修了生

57名(NC:40名、ハ病:1名、NHO:16名)

講師名

学内教員 他

目的

看護教育における実習の意義及び実習指導者としての役割を理解し、効果的な実習指導をするために、必要な知識・技術を修得する。

講習科目

- 教育及び看護に関する科目 108時間

教育原理(6) 教育心理(18) 教育方法(30) 教育評価(6)

看護論(18) 看護教育論(6) 看護教育課程(24) - 実習指導者に関する科目 96時間

実習指導の原理と方法(30) 実習指導の実際(66) - 実習指導の基盤となる科目 36時間

社会保障政策の動向(3) 生命倫理(3) 医療安全(6) 感染管理(3)

カウンセリングの理論と方法(9) 情報処理(6) その他(6)

講習会で学べたこと、気付いたこと

- 看護基礎教育の構造、現在の課題等を整理し、臨地実習の位置づけについて理解することができた。それをふまえて、将来看護を担う学生が効果的に臨地実習において知識・技術が統合できるように関わる必要があることを学んだ。

- 現代の学生の特徴について、発達段階等から理解し、臨地実習に臨む学生のレディネスが改めて理解できた。

- 教育とは意図的でありPDCAサイクルの繰り返しであることが特に印象に残った。目的・目標は何か、そこに行きつくにはどうしたらよいか、実施後の評価、修正の繰り返しで育てていく、看護も一緒であると感じた。

- 指導に大切なことは、自分自身を理解した上で指導対象者を理解することであると気付くことができた。

- 日々実際に行っている看護を指導する時に理論や科学的根拠を伝えることで、より深みのある指導ができることを実感できた。

- 他施設の多くの方々とディスカッションを重ねることにより、自分の看護観や教育そのもの、実習指導者としての考えが深まった。

- 指導場面における具体的で実践的な指導方法や評価方法について理解することができた。

- 講義だけでなく、グループワーク・発表を通して、一つの考えだけでなく他者の意見・考えを知ることで、自分自身の視野が広がり、次にどう行ったらよいか明確になった。

- 教育機関や指導者がそこまで考えていたのか、意図していたのか、と驚くことが多かった。

- 特にグループワークでは、チームの重要性に改めて気付くことができた。

- 今までの看護を振り返り、看護師の職について良かったと感じられた日々だった。

- 学生自身が思考する過程を大切に理解し、整理しながら学生の課題を見出していけるよう支援していきたい。

- 学生の視点に合わせた対象理解や、学習・実習環境について考え、自分自身も学習者として学ぶ姿勢を持ち続けることができる指導者を目指し、将来の看護師育成に貢献したい。

- 学生を受け入れるための準備として、自分を振り返る努力を続けていきたい。

- 指導を行うことで学生から学ぶことも多くあるという視点を持ち、将来の仲間として看護の魅力について共有できるような指導を行っていきたい。

- 学んだ内容をもとに、根拠をもって実習生と関わり、看護の喜びを伝えていきたいと思う。

- 教育に関わる者として、責任をもって学生の成長を促すことが出来るような関りができるよう努めていきたい。

- 自己の実習指導を振り返る視点を持ち、様々な学生とのかかわりから自身の引き出しを増やし、よりよい指導ができるよう研鑽していきたい。

- 自身がロールモデルとなり、思考過程の中身も示しながら、将来しっかりと自分で考えられ、看護観を持った看護師を育てる一助になりたい。

- 学生指導にあたっては、他の看護師に理解を促し、協力体制を整えていきたい。

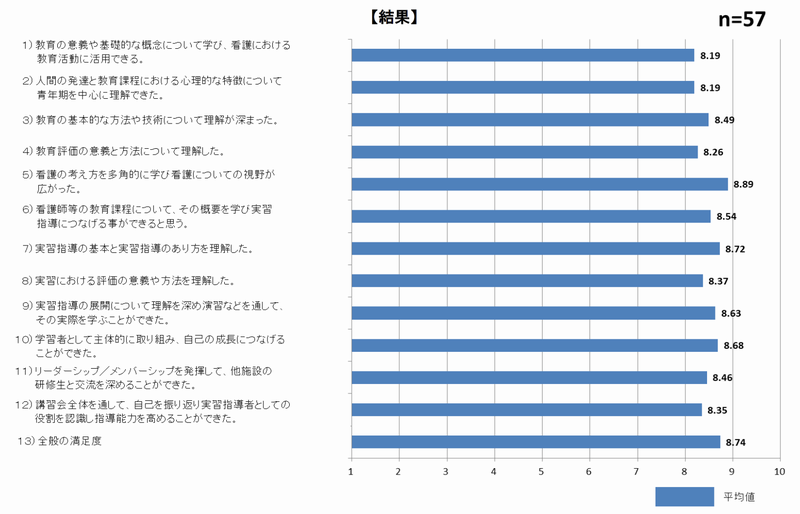

自己評価

看護研究

※2019年8月6日(火曜日)~8日(木曜日)に53名が受講し終了しました。

講師名

- 小澤 三枝子(国立看護大学校 研修部長・教授)

- 嶋津 多恵子(国立看護大学校 教授)

- 西岡 みどり(国立看護大学校 教授)

- 森 真喜子(国立看護大学校 教授)

- 友滝 愛(国立看護大学校 助教)

研修目的

文献を臨床で活用したり、自分で研究を行ったりする上で必要な、研究の基本について学ぶ。先行研究の検索とクリティークによって既知の事柄と未知の事柄を整理することの重要性を理解するとともに、真実へのアプローチには様々な方法があることを学ぶ。

また、研究倫理の重要性と各種倫理指針について理解する。

研修目標

- 看護研究の目的と意義を理解する。

- 看護研究の倫理について理解する。

- 文献検索の目的・意義と具体的な検索方法を理解する。

- 様々な研究デザインがあることを知り、それぞれの特徴を理解する。

- 量的研究のクリティークについて理解する。

- 質的研究、介入研究、観察研究、質問紙調査法について具体的手法を理解する。

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立国際医療研究センター病院 ●国立国際医療研究センター国府台病院 ●国立がん研究センター中央病院 ●国立がん研究センター東病院 ●国立長寿医療研究センター |

| 国立病院機構 |

|

北海道東北グループ 関東信越グループ 東海北陸グループ 近畿グループ 中国四国グループ 九州グループ |

他1施設

今回の研修についての意見や感想

- 臨床場面を含めた分かりやすい講義で、看護研究の意義や目的など、学びを深めることができた。

- 看護研究に対して苦手意識があるが、看護をよくする視点であれば業務改善の位置づけであっても看護研究になり得るのだと、気持ちが楽になった。

- 看護研究を難しい・大変なものと感じていたので、研修を通して先生方が楽しそうな様子や講義の内容から、役立つもの、面白そうという印象に変わり、参加できてよかった。

- 良い研修に参加出来いっそう研究に取り組む意欲が沸いた。貴重な経験を必ず今後に生かしていきたい。

集団災害(マスギャザリング)対応研修 -バイオテロリズム編-

※2019年8月26日(月曜日)に40名が受講し終了しました。

講師名

- 齋藤 智也(国立保健医療科学院 健康危機管理研究部 上席主任研究官)

- 妹尾 正子(地域医療振興協会 練馬光が丘病院 感染管理認定看護師)

- 森 那美子(国立看護大学校 准教授)

- 西岡 みどり(国立看護大学校 教授)

- 網中 眞由美(国立看護大学校 講師)

研修目的

国際的なイベントの開催などによって多くの人々が集合するマスギャザリングの際には、パニック、将棋倒し、感染症流行、テロリズムなどにより傷病者が多数発生する可能性がある。予測される危機のうちバイオテロリズムは、直接の被災者に加え拡散伝播が発生しうること、初療対応する看護師に2次感染の可能性があることなどが問題となる。本研修では、バイオテロリズムとその対応について理解する。

研修目標

- マスギャザリングで予測される危機の種類を挙げられる。

- バイオテロリズムの発生機序と特徴を説明できる。

- バイオテロリズムに用いられる微生物・生物剤とその影響を挙げられる。

- バイオテロリズム発生時の多機関連携について理解できる。

- 微生物・生物剤の種類に基づいた拡散防止技術と看護方法を理解できる。

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立がん研究センター中央病院 ●国立がん研究センター東病院 ●国立循環器病研究センター |

| 国立病院機構 |

|

北海道東北グループ 関東信越グループ 近畿グループ |

他14施設

今回の研修についての意見や感想

- 他では学ぶことができないテーマを聴講することができた。大きい催しでなくても小さい集団でもリスクがあるということを改めて理解でき、自分の施設にも関係があることだと実感できた。

- 普段学習できない内容を知ることができ勉強になった。これを自身、自部署や自施設へ拡大し、遭遇した際に慌てる事なく対応していきたい。

- オリンピック前1年をきっているが、今改めて学ぶことで院内の体制の再確認の機会を得た。また、行政(警察)活動も紹介され、いつもは公開されていない活動を知ることで病院の役割を再確認できた。

- 分かりやすい講義でした。自施設に戻ってから他スタッフにも伝えられるところは伝えたい。また、来年のオリンピック・パラリンピックスタッフもいるため、情報を共有したいと思う。

外国人受診者を対象とする看護マネジメント(看護管理者対象研修)

※2019年8月27日(火曜日)~28日(水曜日)に26名が受講し終了しました。

講師名

- 小澤 三枝子(国立看護大学校 研修部長・教授)

- 堀 成美(国立国際医療研究センター病院 国際診療部特任研究員/看護師)

- 小山内 泰代(国立国際医療研究センター病院 看護部・国際診療部 副看護師長)

- 黒田 恵美(国立国際医療研究センター病院 医療品質管理センター 看護師)

研修目的

外国人受診者に対して「安全・安心な医療・看護」を組織的に提供するために必要な知識を習得し、自施設での看護実践への適用について検討する。

研修目標

- 看護マネジメントの概念、目的を再確認する。

- 外国人受診の状況を理解する。

- 文化・言語・支払いの側面から、具体的なマネジメント方法を理解する。

- 様々な相談への対応方法を理解する。

- 施設における外国人受診体制について検討する。

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立がん研究センター中央病院 ●国立がん研究センター東病院 |

| 国立病院機構 |

|

関東信越グループ 東海北陸グループ 近畿グループ |

他10施設

受講生の感想

- 具体的に困っている事例やその対策を学ぶことができた。グループワークで他施設の状況を知ることができ、とてもよい勉強になった。

- 各部門が連携を取りながら分担して進めていけると良いと思ったので、委員会のメンバーとして働きかけていくようにしたい。行動すべき優先順位が見えてきたように思う。

- 先生方の講義も分かりやすく、院内での外国人患者の受け入れに関する体制整備の一歩がふみだせそうです。

- 外国人受診者に対して苦手意識が強かったが、研修を受けて、そんなに難しく考えなくて良いと感じた。

援助技法としてのプロセスレコード

-看護場面の再構成によるコミュニケーション・スキルの開発

※2019年8月28日(水曜日)~29日(木曜日)に32名が受講し終了しました。

講師名

- 森 真喜子(国立看護大学校 教授)

演習担当

- 小林 悟子(国立看護大学校 講師)

- 松浦 佳代(国立看護大学校 助教)

- 佐藤 英恵(国立精神・神経医療研究センター 臨床教員)

- 鈴木 茜(国立国際医療研究センター国府台病院 臨床教員)

研修目的

看護場面における対象理解を深め、有効な看護実践につなげるためのプロセスレコードの活用方法とその背景にある対人関係論の学習を通じて、コミュニケーション・スキルを開発する。

研修目標

- 看護の対象との関係構築に必要となる基本的援助技術についての理解を深める。

- 看護における自己の治療的活用についての理解を深める。

- 上記1、2の訓練方法についての理解を深める。

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立国際医療研究センター国府台病院 ●国立がん研究センター東病院 ●国立精神・神経医療研究センター |

| ハンセン病療養所 |

| ●国立療養所多磨全生園附属看護学校 |

| 国立病院機構 |

|

北海道東北グループ 関東信越グループ 東海北陸グループ 中国四国グループ 九州グループ |

今回の研修についての意見や感想

- 講義も分かりやすく、とても楽しく学ぶことができた。対人コミュニケーションや後輩指導にも活かしていきたい。

- 普段学ぶことができない精神科の領域を知ることができ、大変勉強になった。

- プロセスレコード(再構成法)を自分が書いてみることによって、自分を振り返ることができた。その後のディスカッションによって、何が大事なポイントなのかを理解できた。

- 講義の中にグループ理論について説明があり、スタッフ同士のグループ、患者同士のグループについて学びを深めることができた。

フィジカルアセスメント研修

※2019年9月3日(火曜日)~4日(水曜日)に85名が受講し終了しました。

講師名

- 飯野 京子(国立看護大学校 教授)

- 綿貫 成明(国立看護大学校 教授)

- 杉山 文乃(国立看護大学校 准教授)

- 長岡 波子(国立看護大学校 助教)

研修目的

フィジカルアセスメントの基本的手技である「視診・触診・打診・聴診(Inspection, Palpation, Percussion, Auscultation: IPPA)」を活用し、全身を系統的に評価する方法を学ぶ。

研修目標

- 看護アセスメントにおけるフィジカルアセスメントの位置づけを理解する。

- IPPAを行うための解剖学的位置(ランドマーク)を理解する。

- IPPAの基本的手技と物品を理解する。

- 胸部(肺・乳房)の系統的なIPPAを理解する。

- 心血管系の系統的なIPPAを理解する。

- 腹部の系統的なIPPAを理解する。

- 頭頸部の系統的なIPPAを理解する。

- 神経系の系統的なIPPAを理解する。

- 筋骨格系の系統的なIPPAを理解する。

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立国際医療研究センター病院 ●国立がん研究センター中央病院 ●国立がん研究センター東病院 |

| ハンセン病療養所 |

| ●国立療養所多磨全生園 ●国立療養所多磨全生園附属看護学校 ●国立駿河療養所 |

| 国立病院機構 |

|

北海道東北グループ 関東信越グループ 東海北陸グループ 中国四国グループ 九州グループ |

今回の研修についての意見や感想

- モデルを使用し、普段あまり聞くことができない心音の異常などを体感することもでき、正常音との聞き分けを学ぶことができ良かった。

- 資料はカラーで見やすく、講師陣の講義・技術指導も丁寧で理解しやすかった。

- 講義を聞いてからの実践・演習であったためより分かりやすく理解できた。

- 専門外の分野はなかなか学ぶ機会がないので、肺音・心音などを聴く・学ぶことができて良かった。

- 自分が実施する講義でも参考にしたい。フィジカルアセスメントの重要性やポイントを理解することができた。これまで心音聴取が不安だったが理解できた。実際教授する際に、アセスメントしながら、考えながら学生の理解につながるよう基本から演習につなげたい。

看護における倫理的課題と解決の方法

※2019年9月19日(水曜日)~21日(金曜日)に71名が受講し終了しました。

講師名

- 来生 奈巳子(国立看護大学校 教授)

研修目的

看護倫理に関する概念・理論を理解し、看護における倫理的課題を明らかにするとともに倫理的課題の解決方法を学ぶ。

研修目標

- 看護倫理の基本概念・理論を知る(臨床で経験している「もやもや」とその原因を明らかにする)

- 多様な価値を理解する(「もやもや」の背景を理解する)

- 倫理的課題の解決の方法を理解する(「もやもや」の解決の方法を理解する)

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立国際医療研究センター病院 ●国立国際医療研究センター国府台病院 ●国立がん研究センター中央病院 ●国立がん研究センター東病院 |

| ハンセン病療養所 |

| ●国立療養所多磨全生園 ●国立駿河療養所 |

| 国立病院機構 |

|

北海道東北グループ 関東信越グループ 東海北陸グループ 近畿グループ 中国四国グループ |

今回の研修についての意見や感想

- 講義、グループワークやリフレクションという流れで分かりやすく、臨床の場での「もやもや」について、じっくり考えることのできる有意義な研修でした。自分達の事例を意味づけして講義していただけたことで身近になった。改めて倫理について考え、新たな発見ができてとても有意義でした。

- たくさんの理論を学ぶ機会となった。グループワークやディスカッションなど多方向からの視点で倫理について深く考える場となった。

- 普段の業務の中で見直すべき点が多くあると実感した。倫理的側面からも考えて、より良い最善の策を考えていけるようになりたい。また、患者や家族の思いによりそうケアをできるように自分自身、または後輩の育成もしていきたい。

- 倫理的課題を解決するには、基盤になる倫理についての知識や感受性が必要とわかった。日頃からアンテナを張り、もっと学んでいきたい。臨床現場で起きている事柄に対しての見方が今後ガラッと変わる気がする。このような物の見方や考え方を持ち続けて臨床場面で「もやもや」に自ら働きかける関わりをしていきたい。

院内教育

※2019年10月10日(木曜日)~11日(金曜日)に57名が受講し終了しました。

講師名

- 亀岡 智美(国立看護大学校 研究課程部長・教授)

- 上國料 美香(国立看護大学校 講師)

研修目的

院内教育プログラムの展開に必要な基本的知識を学び、その企画運営に携わる者としての自己の課題を明確化する。

研修目標

- 看護教育学とはどのような学問かを理解し、院内教育の企画運営に携わる教育委員としての活動に看護教育学の知識や研究成果が有用であることを理解する。

- 看護継続教育、院内教育の意義と関連づけて、各病院の教育委員による適切な役割遂行の重要性を理解する。

- 院内教育の対象となる看護師の特徴を理解する。

- 院内教育プログラムを立案・実施・評価する過程の概要を理解する。

- 効果的な院内教育の実現に向けた教育目標設定の重要性と教育目標設定における留意点を理解する。

- 効果的な院内教育の実現に向けた研究成果活用の意義を理解する。

- 所属施設院内教育の企画運営に携わる者としての自己の課題を明確化する。

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立国際医療研究センター病院 ●国立国際医療研究センター国府台病院 ●国立がん研究センター中央病院 |

| ハンセン病療養所 |

| ●国立療養所多磨全生園 |

| 国立病院機構 |

|

本部 北海道東北グループ 関東信越グループ 東海北陸グループ 中国四国グループ 九州グループ |

今回の研修についての意見や感想

- たくさんの事例でとてもわかりやすく、看護教育学についても興味をもつことができた。今後、学んだ知識を自施設のスタッフや教育委員会で伝達し、よりよい研修ができるよう役立てたい。

- 基礎的なところを理解することができ大変貴重な研修となった。今回学んだ内容を大切にし、今後教育委員として経験をつんでいきたい。

- 院内教育をすすめていく上で必要な知識を改めて学ぶことができた。目的・目標の関連性はよく理解できたので、病院の理念や看護部の理念と結びつけながら考えていきたい。

- 院内教育の企画・運営は難しく、苦手と思っていたが、具体的によく理解することができた。実りのある研修でとてもよかった。自分の課題を見いだすことができた。

がん化学療法看護認定看護師フォローアップ研修

※2019年12月19日(木曜日)~20日(金曜日)に74名が受講し終了しました。

講師名

- 飯野 京子(国立看護大学校 教授)

- 竹村 玲子(国立看護大学校 教授)

- 山本 昇(国立がん研究センター中央病院 副院長 先端医療科 呼吸器内科 臨床研究支援部門長)

- 荒川 玲子(国立国際医療研究センター病院 臨床ゲノム科医長、国立国際医療研究センター研究所 メディカルゲノムセンター 診療コーディネート室長)

- 高島 響子(国立国際医療研究センター研究所 メディカルゲノムセンター、ゲノム医療支援部門ゲノム医療倫理室 上級研究員)

研修目的

がんゲノム医療等最新のがん薬物療法、ゲノム医療における倫理的課題や遺伝カウンセリングについて学び、チーム医療において認定看護師としての役割を果たすための基盤とする。

自施設における自分自身の活動をふまえ、今後の活動の方向性を考える機会とする。

研修目標

- がん薬物療法における最近の動向について理解を深める。

- がんゲノム医療について理解し、臨床における活動の実際及び課題について理解を深める。

- ゲノム医療における、遺伝カウンセリングの役割についての理解を深める。

- ゲノム医療における倫理的課題について考えるとともに、意思決定支援についての理解を深める。

- 自施設における認定看護師としての取り組みやその成果を共有し、課題に対して相互に学びあう。

- がん薬物療法におけるチーム医療のあり方および認定看護師としての役割について方向性を明確にする。

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立国際医療研究センター国府台病院 ●国立がん研究センター中央病院 ●国立がん研究センター東病院 |

| 国立病院機構 |

|

北海道東北グループ 関東信越グループ 東海北陸グループ 近畿グループ 中国四国グループ 九州グループ |

他29施設

今回の研修についての意見や感想

- 知識を得る機会がなかなかない内容を分かりやすく講義して頂き、最新の知識のアップデートをすることができた。急速にすすむがん薬物医療についていけるよう、学んだことを活かせるよう、努力していきます。

- 2年ぶりのフォローアップ研修でしたが、懐かしいメンバーや先生方と会えてエネルギーのチャージができました。どんどん薬剤が新しくなり、ゲノムなど知識を更新していかなければならない状況であるため、毎回楽しみにしています。これからも最新情報をお願いします。

- 薬物療法の変化に伴い、看護師に求められる知識が年々高度なレベルになっていると感じた。

- 日頃忙しさに紛れ学習する機会を持てなかったため、ゲノム医療や倫理的なことに関する講義を聴くことができ、理解を深める良い機会となりとても勉強になった。今後に活かしていきたい。

精神状態の理解とアセスメントMSE(Mental status examination)を活用しよう!

※2020年2月20日(木曜日)~21日(金曜日)に40名が受講し終了しました。

講師名

- 森 真喜子(国立看護大学校 教授)

演習担当

- 小林 悟子(国立看護大学校 講師)

- 松浦 佳代(国立看護大学校 助教)

- 佐藤 英恵(国立精神・神経医療研究センター病院 臨床教員)

- 鈴木 茜(国立国際医療研究センター国府台病院 臨床教員)

研修目的

MSE(Mental status examination)の枠組みに基づきながら、精神状態を表現するための専門用語とその特徴を紹介し、臨床場面において患者の精神状態を適正にアセスメントするための方法に関する理解を深める。

さらには、患者の精神状態をアセスメントした結果を多様な看護場面において活用するための方法について実践的に学ぶ。

研修目標

- 精神状態を表現するための専門用語とその特徴について理解する。

- 精神状態のアセスメントの方法について理解する。

- 精神状態のアセスメントの結果を日々の看護実践に活かす方法について学ぶ。

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立国際医療研究センター病院 ●国立国際医療研究センター国府台病院 ●国立がん研究センター中央病院 ●国立がん研究センター東病院 ●国立精神・神経医療研究センター |

| ハンセン病療養所 |

| ●国立療養所多磨全生園 |

| 国立病院機構 |

|

北海道東北グループ 関東信越グループ 中国四国グループ |

他2施設

今回の研修についての意見や感想

- 用語の共通理解ができるスタッフが増えることで、病院・病棟全体の看護記録の質、継続看護の質が向上し、精神状態・症状の理解や共有につながると感じた。

- 見逃してしまう様な患者さんの状態も、MSEを使えば根拠に基づいて正しく捉えられるのだと分かりました。精神疾患を抱えた患者さんが安心して治療を受けられるよう、他スタッフにMSEについて伝えたいと思います。

- 日々患者と関わる中でどう表現したらよいのか、今どういう状態なのかと悩む事が多かったが、今回学んだことを活かしていきたい。

- 異なるバックグラウンドを持つメンバーでグループワークをすることで、自分とは違う視点、考え方、アセスメントの方法などを深め、一緒に学ぶことができたことは良かったと思います。アセスメントにみんな悩んでいることを共有できてとても実のある研修になりました。

重症心身障害児者と家族の看護

※2020年2月25日(火曜日)に39名が受講し終了しました。

講師名

- 来生 奈巳子(国立看護大学校 教授)

- 遠藤 数江(国立看護大学校 准教授)

- 仁宮 真紀(心身障害児総合医療療育センター 看護指導部 研修研究担当看護主任 小児看護専門看護師)

研修目的

社会および日常の臨床における重症心身障害児者とその家族の現状と課題、直面している状況を共有し、看護の展望を考え、重症心身障害児者の尊厳を尊重した解決策を検討する。

研修目標

- 社会における重症心身障害児者とその家族の以下の現状と課題を理解する。

- 障害児者に関するスティグマ・差別・偏見の実態

- 障害児者に関する制度の変遷

- 障害児者の尊厳

- 臨床における重症心身障害児者とその家族の以下の現状と課題を共有し解決策を検討する。

- 重症心身障害者とその家族の高齢化

- 重大疾病を発症した重症心身障害児者の意思決定

- 在宅医療とレスパイト入院

- 医療機関における重症心身障害児者のQOL

- 重症心身障害児者とその家族への看護の質の向上

- 重症心身障害児者とその家族への看護の展望を考える。

- 重症心身障害児者とその家族における看護の力

- 重症心身障害児者とその家族への看護の技

受講者の所属施設

| 国立高度専門医療研究センター |

|---|

| ●国立がん研究センター中央病院 ●国立がん研究センター東病院 |

| 国立病院機構 |

|

●本部 北海道東北グループ 関東信越グループ 東海北陸グループ 近畿グループ 中国四国グループ 九州グループ |

他2施設

今回の研修についての意見や感想

- 重心看護についての研修は始めて参加したが、日々の看護について考えさせられる内容でとてもためになりました。悩みを解消させる方向性が見えてきたように感じました。

- 今回、重心の看護、家族看護について他病院の現状や意見を聞くことが出来てよかった。同じような問題を抱えていたり、はっとするような看護を提供しているという情報交換が出来ました。また、日々の業務で抱えていた問題を言語化することで、どこが問題かが分かったので、有意義な研修でした。

- 日頃、もんもんとしていたことは何か、気づけたところから解消につなげることができました。明日から重心看護の魅力を伝えていけるように頑張ります。

- 他の施設の話を聞いて、悩みはどこも同じだと思いました。また、参加者の思いも一緒だと思い、重心で働いている自分が改めて好きになりました。